こんにちは、ねこです。

大阪・天王寺にある【四天王寺庚申堂(してんのうじこうしんどう)】は、日本最初の庚申信仰発祥の地といわれる歴史あるお堂です。四天王寺の境内から少し離れた静かな通りにあり、混雑する四天王寺本堂とは対照的に落ち着いた雰囲気で参拝できます。

境内には庚申信仰にまつわる石碑やお社が点在し、ゆったりとした時間が流れていました。私が訪れたときも、参拝客は外国人ファミリーと男性お一人だけで、とても静かにお参りができました。

この記事では、四天王寺庚申堂の御朱印情報や受付場所、参拝の魅力を詳しく紹介します。御朱印巡りをしている方や、静かな寺院で心を落ち着けたい方におすすめのスポットです。

四天王寺 庚申堂とは

四天王寺庚申堂とは、日本最初の庚申信仰発祥の地として有名で、ご本尊は青面金剛童子(しょうめんこんごうどうじ)です。

創建は701年(大宝元年)、当時疫病が蔓延して、四天王寺の僧である豪範(ごうはん)が一心に祈りを捧げたところ、天宝元年(701)の庚申年の正月7日庚申の日に帝釈天の使いの童子が現れ、「青面金剛童子像」を渡されその像を祀ったところ、疫病が鎮まったという伝承があります。

そこから年に6度、60日に一度の「庚申の日」とその前夜(宵庚申)に「庚申まいり」が行われ、本尊に一願をかければ“必ず叶う”と信じられています。

そもそも「庚申信仰」ってなに?感じですよね。

庚申信仰って何?

庚申信仰とは、そもそも中国の道教(民間信仰)に由来し、仏教と合わさって日本各地に広まった信仰です。

起源は道教の「三尸説(さんしせつ)」で、人間の体には三匹の虫がいて、60日に一度巡ってくる「庚申(かのえさる)」の日の夜、人間が寝ている間に体から三尸が抜けだし、天帝にその人間の悪事を暴露すると信じられていました。

天帝がそれを聞くと、その人の寿命を縮めるという罰をお与えになるということで、「庚申の日」は徹夜をして眠らず、三尸が抜け出さないようにする「庚申待ち」という習慣が始まったとのことです。

この信仰行事として、地域ごとに人々が集まり「庚申講」を組んで夜を明かし、飲食や仏教的勤行、雑談で夜を過ごすことが一般的で、庚申信仰のシンボルとして「庚申塔」や「三猿(見ざる・聞かざる・言わざる)像」が多数建立されました。

御利益:庚申の日に「必ず一願が叶う」

「病気平癒」「無病息災」

疫病を鎮めた青面金剛童子像がご本尊であれば、納得です。

諸願成就(願い事成就)

庚申の日とその前夜(宵庚申)に本尊へ祈れば「必ず一願が叶う」と信じられております。

また、「北向きこんにゃく」という風習があり、北を向いて黙ってこんにゃくを食べると願いが叶うと言われております。「恵方巻き」みたいですね(^o^)

四天王寺庚申堂 見どころ

朱塗りの鳥居

鮮やかな朱色の鳥居が出迎えてくれました。

手水舎

三猿堂:病気や災難が「サル(去る)」庚申願い珠

猿は庚申尊の使いとされており、境内の三猿堂では「見ざる・言わざる・聞かざる」の三猿に祈願すると病気が治るとされています。

四天王寺庚申堂では「庚申願い珠」という願掛けがあり、参拝者が病気や災難が「サル(去る)」ようにと願いを込めて授与所で受けるお守り・願掛け珠です。

色とりどりで見た目にもかわいいですよね。三猿堂に吊すも良し、カバンにつけて身につけておくのでも良いそうです。

本堂の中に授与所がありますので、願掛けしてみてください。

大阪万博(1970年)パビリオンが移築された本殿

四天王寺庚申堂は一度昭和20年(1945年)の大阪大空襲で焼失しており、現在の建物は昭和45年(1970年)の大阪万博で「法輪閣」と名付けられ休憩室兼茶室として使われていたパビリオンを万博終了後に移築されたものです。

そのため、1300年の歴史がある寺院ですが、建物は比較的新しいです。

本殿の中は薄暗く、長椅子が9脚ほど置かれていました。

中心にご本尊の青面金剛童子(秘仏)が安置されていますが、この秘仏は60年に一度、庚申の年にだけ御開帳される特別な像で、次回の御開帳は2040年とされています。

ご本尊が安置されている左右には2体づつ四天王が立っております。

後、願い珠やお守りなどが入口付近に置かれており、左奥には御朱印を書くスペースが確保されておりました。

庚申塔

庚申塔(こうしんとう)とは、中国から伝わった道教に由来する庚申信仰に基づき、江戸時代以降に庚申講を3年18回続けた記念として建てられる石塔のことです。

九頭竜大権現

本殿の裏手にこれまた鮮やかな朱色の鳥居とお社を見つけました。

九頭竜大権現(くずりゅうだいごんげん)とは、日本各地に伝わる九つの頭を持つ龍神の伝承に基づく神様で、水の神や雨乞いの神、農業の神として信仰されてきました。

あらゆる福をもたらしてくれる七福神も鎮座しておりました。

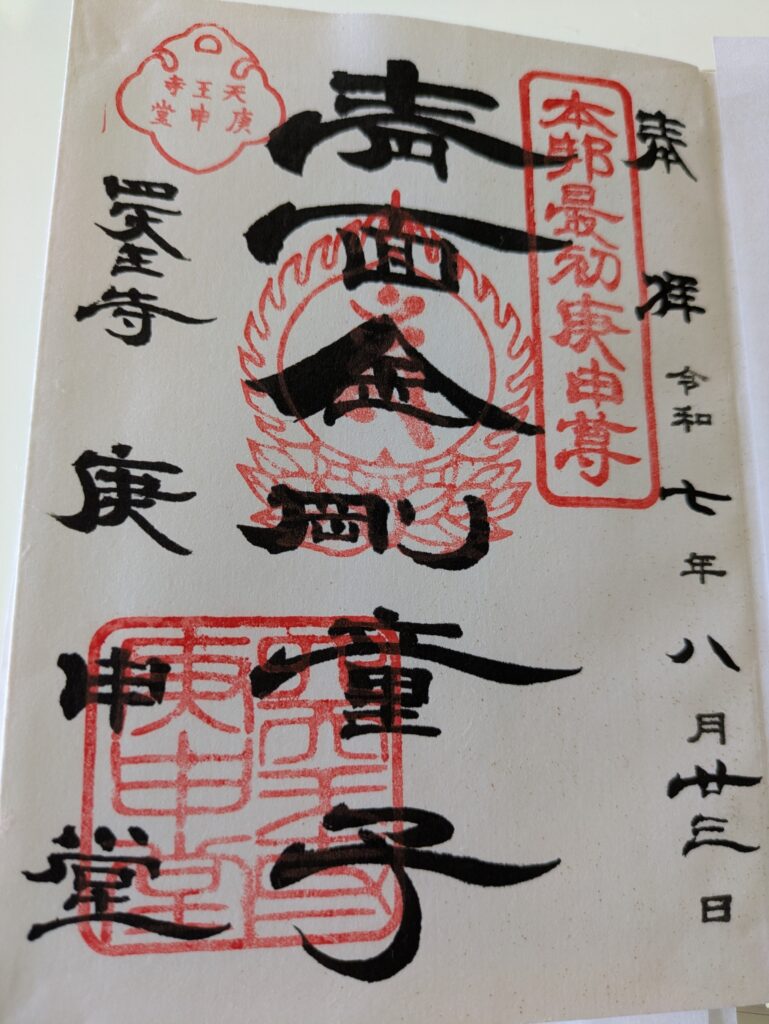

御朱印紹介:いただける場所・時間・初穂料

ご本尊である青面金剛童子を中心に記され、また日本最初に青面金剛童子を庚申尊とした旨の印が押されています。

隷書体でとても時間をかけて、丁寧に書いていただきました。

墨を溶かす水は毎朝境内内の井戸で汲まれた水を使っているのだと、御朱印を書いていただいた方に教えていただきました。

・授与所開所時間:4〜9月 8:30〜16:30/10〜3月 8:30〜16:00(季節により時間が異なるようです。)

・いただける場所:本殿入って、右手奥の場所で書いていただけます。

・御朱印:あり(300円)

・御朱印帳:あり(1200円)

アクセス

■住所:大阪府大阪市天王寺区堀越町2-15

🚃 電車でのアクセス

・Osaka Metro谷町線「四天王寺前夕陽ヶ丘駅」より徒歩約5分

・JR大和路線・阪和線・大阪環状線「天王寺駅」から徒歩約9分

🚗 車でのアクセス

境内には一般参拝者の駐車場がございません。周辺の有料駐車場を利用する必要があります。

・阪神高速14号松原線「夕陽丘出口」から約850m

■地図

まとめ

四天王寺の極楽門や中心伽藍のような派手さや豪華さは無いですが、庚申信仰発祥の地であったり、見た目にもかわいい願掛け珠など、四天王寺とはまた違う歴史深さや、独自の路線を感じました。

また御朱印を書いてくださった方が丁寧にゆっくり御朱印を書きながら、この字がどういった書体で、どのような水を使い、筆の下ろし方やその日の気候によっても文字が変わってくるなど、ゆっくりお話をしてくださりました。

「四天王寺庚申堂」のゆったりした時間が流れているような雰囲気だからこそのやりとりだなぁ。と感じました。

忙しい日々の喧噪から逃れて、一度参拝してみてはいかがですか。

コメント