こんにちは、ねこです。

大阪・天王寺にある浄土宗のお寺「一心寺」は、御朱印やアクセスのしやすさはもちろん、全国的に珍しいお骨佛と宗派を問わない納骨で知られる人気のお寺です。

天王寺の国道沿いを歩いていると、参拝者が次々と境内へ吸い込まれるように入っていき、「ここは何だろう?」と思ったら一心寺でした。

この日はいくつかの神社仏閣を巡りましたが、参拝者の多さは一心寺が一番。御朱印巡りだけでなく、納骨や供養を目的に訪れる人が多いことから、信仰の厚さを感じました。

この記事では、一心寺の御朱印のいただき方や種類、アクセス方法に加え、一心寺といえば欠かせないお骨佛の特徴、さらには珍しい断酒封じのご利益についても紹介します。

それでは、一心寺の御朱印と魅力を一緒に確かめていきましょう。

一心寺とは?

一心寺は浄土宗のお寺で、1185年に法然上人がこの地に草庵(質素な草葺きの小屋や庵のこと)を築き修行をされていたことが由来です。草庵は法然上人の本名をとって「源空庵(げんくうあん)」と呼ばれ、その後「一心寺」へと改称されました。

徳川家との縁が深く、徳川家康の8男「仙千代君」が亡くなられた時には、一心寺で葬儀が執り行われたとのこと。

その縁あって、大阪冬の陣では徳川家康の本陣が一心寺に置かれました。

また一心寺の特徴としては、「おせがきの寺」と呼ばれているのですが、この「おせがき」というのは餓鬼道に落ちた霊や、あらゆる霊魂に食物を施して供養し、その良い行いは巡り巡って先祖や自身に巡ってくるという考えです。一心寺ではこの餓鬼法要を年中行っているそうです。

また、一心寺の最大の特徴は「遺骨で仏様を造る」というお骨佛(おこつぶつ)でしょう。

これは、納骨された遺骨を粉末にしてセメントと混ぜ合わせて造られる阿弥陀如来像で、10年ごとに新たなお骨仏が造られます。明治20年(1887年)にこの独特の供養方法が始まり、現在では8体のお骨仏が納骨堂に安置されています。通算14体が造られたそうですが、戦前に造られた6体は大阪大空襲で焼失してしまいました。

一風変わった一心寺のご利益

断酒・酒乱封じ

これは徳川家康の家臣:武将・本多忠朝(ほんだ ただとも)が、大阪の冬の陣で戦いの前夜に酒を飲み過ぎ敗戦してしまいます。その汚名返上とばかりに大阪の夏の陣で頑張るのですが、戦死してしまいます。

忠朝は死の間際に「憎むべきは酒である。死後は酒に溺れて失敗する者を助けたい」と言ったとか言わないとか。。。

彼の死後「酒封じの神」として崇められ、断酒したい人が訪れるそうです。

極楽往生・先祖供養

浄土宗の寺院として、亡くなった人の供養や極楽浄土を願う祈りの場です。特に、納骨堂に安置される人骨で作られた「骨仏(こつぼとけ)」への信仰が特徴的です。

現世安穏・心の浄化

境内には三千仏堂があり、信仰によって心の平安や日々の安心を願う参拝者も多いです。

一心寺のみどころ

仁王門

まず目に飛び込んできたのは、この仁王門。

高さ5mほどの筋骨隆々の裸体をさらした仁王像が左右に配置されていて、これまで私が見てきた仁王像とは明らかに違います(゚Д゚)

1997年(平成9年)に建てられた近代的なデザインの門で、全体的に黒光りする建造物となっており、デザインは前住職で建築家でもある高口恭行長老が手がけられたとのことです。

両扉に描かれているのは天女だそうです。

本堂

本堂は1977年(昭和52年)に再建されています。

こちらも仁王門同様にデザイン設計は前住職の方だそうです。

本堂内への入り方が分からなかった💦ので、内装は分からないのですが、ご本尊である阿弥陀如来像が中央に鎮座されているとのこと。

納骨堂

お骨佛として、遺骨を粉砕して造られた阿弥陀如来像はこちらの納骨堂に納められております。ただ、こちらに納められているのは比較的新しいお骨仏で、古い阿弥陀如来像は「お骨佛堂」に納められています。

ただ、この日「お骨佛堂」を見つけられませんでした。

信徒会館 日想観

本殿の向かって右手に日想観という建物があり、こちらでは法要や集会などが執り行われたり、参拝者の休憩スペースにもなっております。

また、扉から入ってすぐ右手に受付がありますので、そこで御朱印もいただけます。

参拝者が多かったので、少し並ぶかと思ったのですが、まったく並ぶずにいただくことができました。

一心寺の御朱印・開所時間・費用

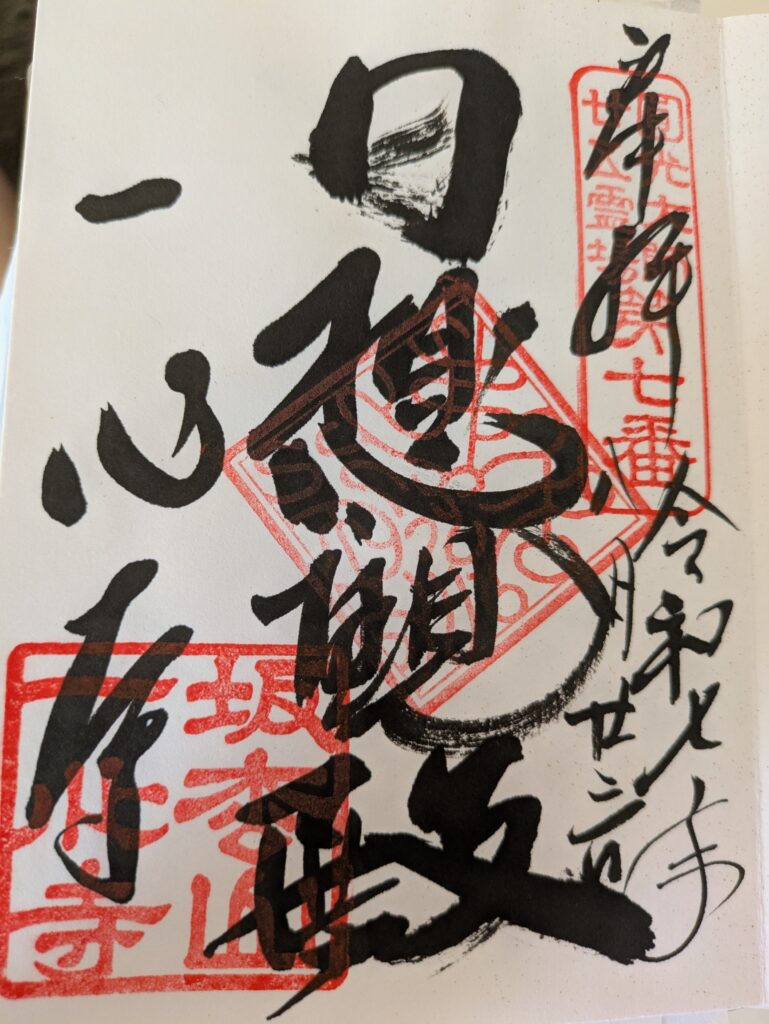

たまたま受付にいらっしゃったお坊さんが書いてくださいました。

とても力強い字体でかなりテンションが上がりました。

中央に大きく「日想観殿」と書かれており、日想観殿とは法然上人が「日想観」という修行をこの地でしたことを表しています。

・日想観・・・浄土教の修行法の一つで、西の海に沈む夕陽を拝みながら極楽浄土を観想する修行。

また、右上に「円光大師二十五霊場 第七番」の印があるのは、一心寺は法然上人二十五霊場第7番札所に指定されていて、その巡礼印も兼ねております。

・授与所開所時間:9時~16時(変更もございますので、HPをご確認ください)

・いただける場所:「日想観」の扉を入ってすぐの受付でいただけます。

・御朱印:あり(300円)

御朱印は2種類準備されており、特に希望を伝えなければ「第7番札所」の御朱印がいただけます。

👉法然上人二十五霊場第7番札所

👉大阪四十八願阿弥陀巡礼第39番札所

※直書きいただけますが、お急ぎの場合は書き置きタイプありますので、寺務所の方におたずねください。

・御朱印帳:オリジナル御朱印帳はありません。

一心寺へのアクセス方法 電車・車

■住所:〒543-0062 大阪府大阪市天王寺区逢坂2-8-69

🚃 電車でのアクセス

- 地下鉄堺筋線「恵美須町駅」から徒歩約8分

- 地下鉄谷町線「四天王寺前夕陽丘駅」から徒歩約9~12分

- 地下鉄御堂筋線、JR大阪環状線「天王寺駅」から徒歩約15分

- 近鉄線「阿部野橋駅」から徒歩約15分

🚗 車でのアクセス

- 阪神高速 環状線松原線の夕陽丘出口・天王寺出口・文の里出口からそれぞれ数分

- 国道25号線「一心寺前」交差点を目印に

※参詣者用の駐車場は廃止されているため、近隣のコインパーキング利用を推奨

■地図

まとめ

一心寺を一言で表すなら、やはり「斬新さ」ではないでしょうか。

近代的で西洋風のデザインが取り入れられた仁王門、従来のイメージとは異なる仁王像、そしてスタイリッシュでありながら寺院としての役割を果たす本堂。外観からして現代的な魅力を放っています。

さらに一心寺の最大の特徴は、宗派を問わず納骨を受け入れ、そのお骨を阿弥陀如来像「お骨佛」として造立し永代供養を行っている点です。墓じまいが増えている現代において、まさに新しい供養の形を提示しているといえるでしょう。

こうした取り組みすべてが「開かれたお寺」としての一心寺の姿勢を物語っています。

私は昔ながらの神社仏閣の趣も好きですが、一心寺のように伝統を守りつつ新しい形を取り入れていく寺院の姿勢も、これからの時代にますます重要になっていくと感じました。

大阪・天王寺に訪れた際は、ぜひ一度一心寺に参拝してみてください。御朱印やお骨佛を通じて、その独自の魅力を体感できるはずです。

コメント