こんにちは、ねこです。

今回は大阪市中央区にある【坐摩神社】をご紹介いたします。

この日は34度を超える猛暑日。ほとんど無風の中、汗だくで神社を探していると、どこからか風鈴の音が聞こえてきました。鳥居の前にたどり着く頃には、その音色がはっきりと響き渡り、心地よい風がふっと吹き抜けていきます。

風鈴の澄んだ音に包まれていると、自然と心が軽くなるような感覚に。

これは風鈴の力なのか、それとも神社のご加護なのか──。

今回は語り風に入ってみました。。。少しは情景が伝わったらうれしいです(*^-^*)

ではでは神社のご加護を信じて、さっそく境内の様子や御朱印についてご紹介していきますね(^o^)

坐摩神社のちょこっと歴史

坐摩神社は大阪市中央区久太郎町4丁目渡辺3号に鎮座しており、非常に歴史ある神社で、地元の人には「ざまさん」という通称で親しまれています。

創建については諸説あるそうですが、

神功皇后(じんぐうこうごう)が新羅(しんら:古代の朝鮮半島南東部に存在した国家)から帰還した際に、淀川南岸の渡辺(現在の天満橋西方あたり)にお祀りしたのが始まりとのことです。

平安時代の『延喜式(えんぎしき:日本古代国家の行政・祭祀マニュアル)』にも、摂津国西成郡で唯一の大社と記され、地域の信仰を集めてきました。

その後、天正10年(1582年)に豊臣秀吉の大阪城築城に伴い、お社を移され、寛永年間(1624年~1645年)に現在の場所に建立されました。坐摩神社が鎮座している地名「渡辺」から全国の「渡辺姓」・「渡部姓」が広まったとされています。

戦災で社殿が焼失しましたが、昭和34年(1959)に鉄筋コンクリート造で再建され、戦前の姿を復元しています。

ご祭神

お祀りしている神さまは次の五柱です。

- 生井神(いくいのかみ)

- 福井神(さくいのかみ)

- 綱長井神(つながいのかみ)

- 阿須波神(あすはのかみ)

- 波比岐神(はひきのかみ)

この五柱をまとめて 坐摩大神(いかすりのおおかみ) と呼びます。

坐摩大神は、『古語拾遺(ごごしゅうい:平安時代初期の歴史書)』などによると、神武天皇(かんむてんのう)の即位の際に宮中でお祀りされたのが始まりとされます。

坐摩神社の摂末社

坐摩神社には摂社が5社、末社が2社祀られています。摂社は本殿向かって右手側に並び、末社の陶器神社や稲荷神社は境内裏手にありますのでぜひ訪れてみてください。

それぞれのご祭神とご利益を一覧表にまとめてみました。

摂社と末社の違いは、摂社は本社の祭神との特別なゆかりを持つ神様を祀り、末社はその条件に当てはまらない神様を祀っている点が大きな違いです。

安産祈願に特化したご利益

坐摩神社のご利益として代表的なものに下記3点が上げられますが、特に安産祈願は有名で毎月戌の日の安産祈願には多くの妊婦さんが参拝に訪れています。

※戌の日:犬は一度に多くの子犬を産み、比較的軽いお産をすることから、昔から安産の象徴とされてきました。

安産守護

👉神功皇后が坐摩神社で安産祈願し無事に出産されたことに由来し、また明治天皇の誕生の際にも祈願されたという記録があります。

住居守護

👉古くから地域の住居や人々の暮らしを守る神として信仰されており、移住や引越しの際にも参拝されます。名前の「坐摩(いかすり)」にはいろいろな説がありますが、もともとは「土地や住まいを守る」という意味から来ていると伝わっています。

旅行安全

👉万葉集に防人(さきもり)が旅立ちの時に坐摩大神に旅の安全を祈願した歌があることから、旅行の安全祈願の神としても有名です。

三種類の御朱印

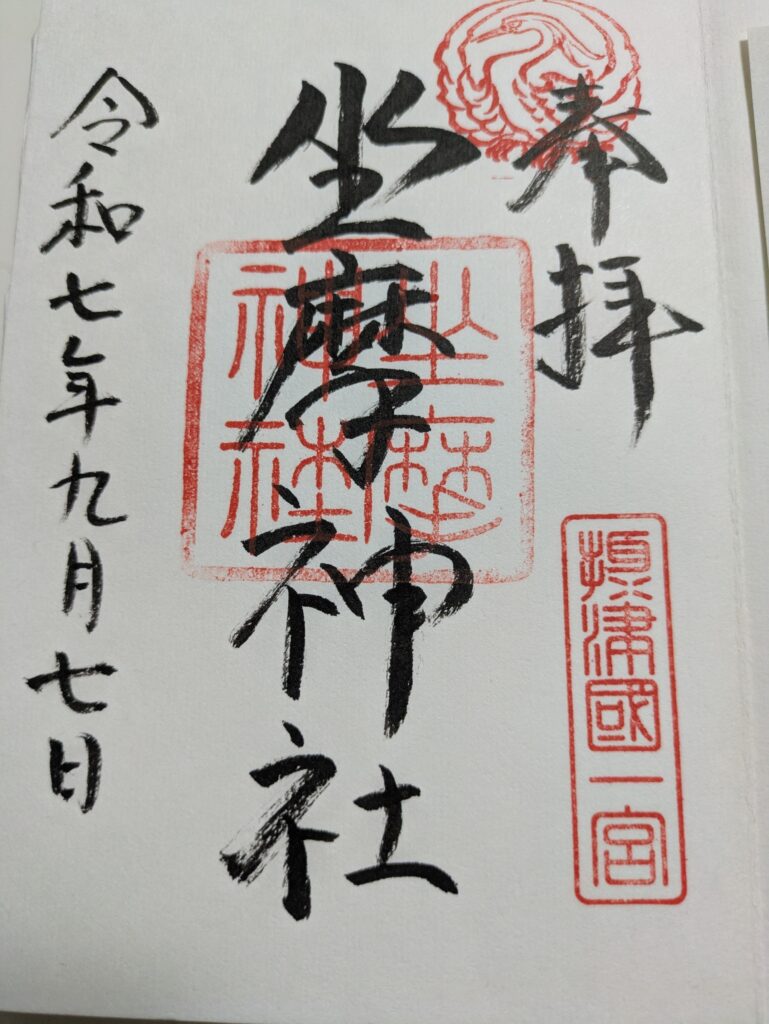

写真は手書きで授与いただいた御朱印です。どっしりとした字体ですよね~

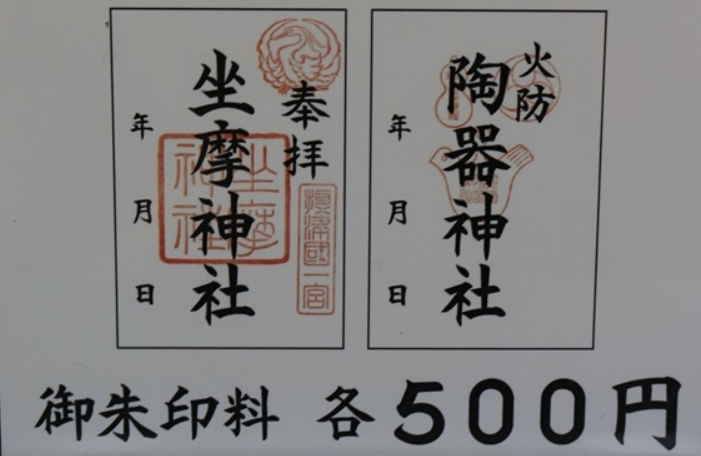

坐摩神社の御朱印は3種類授与いただくことができます。

通常御朱印

👉「摂津国一宮」の印と坐摩神社の神紋である白鷺をモチーフにした「鷺丸(さぎまる)」が右上におされています。

初穂料:500円

陶器神社 御朱印

👉境内社の「陶器神社」でいただける御朱印(写真の向かって右側)

初穂料:500円

菊と向かい鷺の御朱印

👉書き置きのみで授与いただける「菊と向かい鷺」の御朱印は見開きサイズとなっております。(すみません、写真が無いです)

初穂料:1,000円

授与時間・いただける場所・御朱印帳に関して

・授与所開所時間:9時~17時(祭事などで時間変更の可能性もあるため、HPでチェックしてください。)

・いただける場所:本殿を正面にして、左手の授与所でいただけます。

・御朱印帳:あり(初穂料:1,200円)

👉表紙に白鷺と川、裏表紙には松の木の絵柄がデザインされています。サイズは小サイズ(約11×15センチ)となります。

坐摩神社への行き方

■住所:〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町4丁目渡辺3号

🚃 電車でのアクセス

・大阪メトロ(地下鉄)御堂筋線・四つ橋線・中央線「本町駅」15番・21番出口から徒歩3分

👉地下鉄本町駅15番出口より西へ1つ目の角を左折して徒歩3分、または21番出口より東へ2つ目の角を右折して徒歩3分。

🚗 車でのアクセス

・駐車場は境内にあります。(普通車5台止めれます。)

👉阪神高速道路1号環状線信濃橋出口下りてすぐに左転回四ツ橋筋に右折し、中央大通との交差点を右折、2つ目の信号を右折

■地図

まとめ

みなさん、坐摩神社が「上方落語の発祥の地」ということはご存じでしたか?

昔は落語というのは大道芸に近いもので野外での興行が主だったんですって。

その風潮を初代桂文治が初めて坐摩神社の境内で落語の寄席を開いて、落語を室内興行に広めたことが上方落語の寄席の始まりとされています。それから大阪を中心に落語というものが発展していったって、さすがお笑いの町大阪って感じですよね。

2011年には「桂三枝師匠」が坐摩神社の境内に「上方落語寄席発祥の地」の記念碑を建立されました。

坐摩神社は単に地元の守護神だけで無く、今では全国に広がっている落語という文化の発展に大きく寄与したすごい神社なんですよ!

落語に興味が無い方も、ご参拝がてら落語の歴史に少し触れてみてほしいです。

コメント